![]() 本記事はプロモーションを含みます

本記事はプロモーションを含みます

内定が決まり、転職を決意したら現職を退職します。

でも具体的にどう動けば良いのか分からない方が多いのではないでしょうか。

いきなり辞表を出して「辞めます!」「明日から来ません」はドラマの見すぎです。

また、辞めるからと言って現職は関係ないという態度を取るのも常識に欠けます。

仕事を続ける上で、いつどこでまた関係性を持つことになるか分かりません。

転職するからには、気持ち良く“円満退社”するのが得策と言えます。

しかし、この円満退社が、転職活動で最も難しいと言われています。

きちんと計画性を持ち、期間に余裕を持って、関わる周りの人に対して誠意ある対応をするのが、円満退社のコツです。

今回はその円満退社を実現するための流れをご紹介します。

目次

スポンサードリンク

円満退社のための鉄則5カ条

![]() 退職の全体的なスケジュール像を確認する

退職の全体的なスケジュール像を確認する

計画性のない退職はリスクが高いです。

具体的にスケジュールを立てて動くことで、やるべきことが明確になります。

転職先だけでなく、現職にも迷惑を掛けないことが鉄則です。

![]() 転職に対する強い覚悟を持つ

転職に対する強い覚悟を持つ

「退職する」と一度伝えてしまうと、後戻りはできません。

また、退職を伝えると甘い言葉に翻弄されることもありますが、それに惑わされないような強い意思が必要です。

退職の意思を伝える前に、自分のキャリアプランを見つめ直して、「この転職で本当に良いのか」という再確認は必ず必要です。

![]() 3ヶ月前には伝えておく

3ヶ月前には伝えておく

退職ではやることがめちゃくちゃ多いです。

特に円満退社となると、四方八方に気を遣うので余裕が欲しいところです。

そのため、タイトな退職は危険です。

少なくとも2,3ヶ月前までには上司に退職の話を切り出しておきましょう。

![]() 直属の上司から伝える

直属の上司から伝える

安易に転職を口に出してしまうと、周囲に悪い影響を与える可能性があります。

直属の上司より、周りの部下が先に知っていたなんてことになれば、円満退社は難しくなります。

![]() 迷惑を最小限に

迷惑を最小限に

退職するということは、少なからず周囲に迷惑が掛かってしまいます。

しかし、あなたの行動次第でその迷惑を最小限に抑えることができます。

きちんと引き継ぎや取引先への挨拶を済まし、退職しても無理なく業務を進めていける環境作りに協力します。

円満退社するための全体的なスケジュール

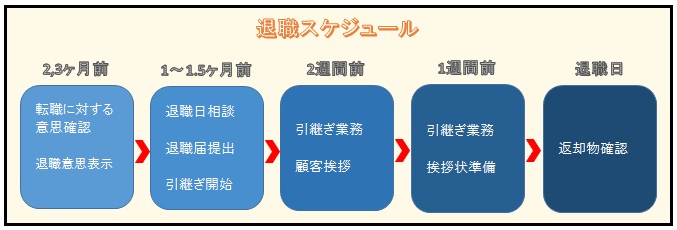

ではここから、退職するまでの具体的なスケジュールを確認していきます。

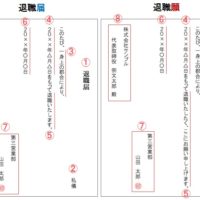

大よそですが、上記のスケジュール感で退職を進めていきます。

上司への意思表示、退職届、引継ぎやあいさつ回りなど、退職するまでやることが非常に多いです。

きちんと計画的に進めていかないと、転職先はもちろんのこと、退職する企業にまで大きな迷惑を掛けてしまうかもしれません。

少なくとも、2,3ヶ月前には直属の上司に退職の話を持ち掛けて、余裕を持って退職を進めていきましょう。

①最終的な意思確認

転職を決意するのは、強い意思が必要です。

また、人によっては家族の承諾を得ることも必要です。

転職の意思が弱いと、退職を切り出しても上司から強い引き留めがあった際に、迷ってしまう場合があります。

退職を伝えたけどやっぱり残るとなると、内定先の企業に迷惑が掛かるのはもちろん、現職の評価等にも悪い影響が出るかもしれません。

ですので、最終確認として、

・本当にこの転職は自分にとって意味があるのか

・自分の描くキャリアプランを実現できる転職なのか

など、改めて転職自体を見つめ直してください。

そして“退職して新しい職場で働く”という強い意思が固まってから、退職の話を切り出すようにしましょう。

②退職の話は、誰に?いつ?どう切り出すのか?

意思が固まったら、退職を予定している2,3ヶ月前までに、退職の話を持ち出します。

まず、最初に話を切り出す相手は、「直属の上司」です。

それより上の人から伝えてしまうと、直属の上司の管理責任能力が問われます…

また、部下から相談して上司の耳に入ってしまうのも、大きなトラブルの原因となります。

ですので、いくら仲が良い同僚がいたとしても、円満退社を目指すのであれば、まず最初に直属の上司に相談するようにしましょう。

続いて話を切り出すシーンですが、定期的な個人面談があれば、そのタイミングがベストです。

もしこういった面談がないのであれば、

「少しお話したいことがあるのですが、別途面談のお時間をいただけませんか?」

と相談の時間を設けてもらいましょう。

決して…

・繁忙期

・飲み会の席

・休憩時間

・みんながいる前

などで相談するのはNGです。

そして、切り出すタイミングとしては、話し合いの中の最初が良いでしょう。

「面談の前に大事なお話があります」と切り出して、退職の意思表示をします。

面談の最後で伝えしまうと、これまで話し合った内容をすべて見直さないといけない場合があるからです。

時間配分を考慮するためにも、退職の話は会話の前半に自分から切り出しましょう。

③退職理由を説明する

退職の話を切り出したら、必ず「退職理由」を聞かれます。

この理由の伝え方によって、円満退社か、そうでないかに分かれます。

コツとしては、「誰かのせいで退社する」ではなく、あくまで「私自身の理由で退社する」ということを伝えます。

たとえ、人間関係に問題があって、他人の不満が理由であったとしても、それを理由にしてしまうと円満退社はまず無理です。

また、給与に不満があったとしても、決してそれを口にしないのがベターです。

辞める自分は居なくなるからといって、働く社員がその理由を知ったとき、社内の雰囲気が悪くなるのは当然です。

円満退社するには、こういった常識的な配慮も必要です。

で、どのような理由が良いかと言うと、

・どうしてもやってみたい仕事がある

・夢がある

・キャリアアップのための新たな環境で挑戦してみたい

など、自分の理由で、尚且つ前向きな退社理由なのがベストです。

尚、転職先を明らかにする必要はありません。

引きとめられたら…

会社によっては…もしくは人によっては、上司から退職を強く引きとめられることもあるでしょう。

能力が高い方なら尚更かもしれません。

理由は他にも、社員を退職させてしまうと、人事部から上司に対する悪い評価が出たり、会社の方針に合わないからといった理由で引きとめるケースもあります。

いずれにせよ、あなたは既に転職に対して強い意思を固めたはずです。

何を言われても、いくらうまい話を持ち掛けられたとしても、退職を突き通すのがベターです。

とはいえ、円満退社のためにも、ここで自分がキレるのはNG…

あくまで、

・お世話になった感謝

・退職への決意は変わらない

ということを伝え続けるのが重要です。

社労士をやっていた経験から言わせてもらいますと、企業が社員の退職を引きとめる権利はありません。

強引に拒否したり、脅したり、圧力をかけたり、待遇の面で不利益な事が生じた場合、それはいわゆる「パワハラ」ですので、身の危険があります。

こういった企業に対しては、円満退社なんかする必要はありません。

もしそのような強引な事をされた場合は、直ちに労働基準監督署に相談しましょう。

とにかく…

退職を伝えると引きとめに合うということを前提に対策しておくのが良いでしょう。

そのために、事前に意思を固めたり、事前に転職先を決めたりします。

言われることを予想して、もし引きとめられて迷いそうなら転職は見直すべきです。

④退職日はいつにする?

上司に退職を報告して、理由も説明して、納得してもらえたら、次は「退職日をいつにするか」を決めます。

さすがに明日、明後日に退職します!は無理で、上司と入念に調整する必要があります。

“いつまでに退職を申し出る”というのは、会社の就業規則に記載されています。

大体「1ヶ月前までに…」というケースが多いですが、業務の引継ぎや取引先へのあいさつ回りもあるので、1~2ヶ月前に直属の上司と話し合って決めるのが一番良いでしょう。

また、こちらから一方的に決めるのはNGですが、転職先の入社日もあります。

そのため、無理なく引き継ぎ作業が終わる期間と入社日を上手く調整することで、具体的な退職日を決めるようにします。

迷惑を掛けるのは仕方がないことですが、繁忙期を避けて、できるだけ社員の方々への迷惑を最小限に抑えるように気を配りましょう。

尚、有給消化してから退職することも可能なので、もし有給休暇が余っているなら使うことも視野に入れておきましょう。

⑤退職届を提出

会社の就業規則にも寄りますが、一般的に退職が正式に認められたら、退職届を提出します。

直属の上司に渡すのが一般的です。(中には人事部に送る場合もある)

提出するのは、「退職が正式に認められてから」です。

※意思表示をするタイミングで渡すのは”退職願”です。

また、就業規則に「退職届は退職日の○ヶ月前、○週間前までに△に提出」と決まりがあれば、それに従い期限を厳守します。

【退職願と退職届と辞表の違い】

退職願は、会社に退職したいという願いを申し込むものです。

退職届は、退職が確定し、退職を会社に届ける目的で提出します。

辞表は、役員など雇用関係が無い立場の人が役職を辞める際に提出します。

⑥業務の引継ぎ

丁寧な引継ぎ作業が、円満退社につながります。

ここをしっかりと行うことで、現在の仕事への影響が大きく変わります。

自分が居なくなっても問題なく業務を進めていけるように引き継ぎをします。

引継ぎのコツとしては、引継ぐ内容をリストアップし、スケジュールを組んで進めていくことです。

事前にやることを確認して消化していけば、後でトラブルになることはありません。

特に自分にしか分からないような業務のコツや、取引先の内部情報は、後任者に詳しく伝えると良いでしょう。

担当が変わっても問題なく業務を円滑に進めいけるコツです。

また、退職後に自分にしか解決できないトラブルが発生した場合は大迷惑を掛けます。

念のために、後任者と上司に緊急の連絡先を伝えておくと良いでしょう。

そして取引先への挨拶回りも重要です。

後任者・上司と共に挨拶を行い、“取引先に迷惑が掛からない点”や、“今後ともよろしくお願いします”ということを伝えます。

特に後任者は「自分より優秀です!」と安心感を伝えておく姿勢が大切です。

尚、取引先に具体的な退職理由を伝える必要はありません。

また、このタイミングで具体的な転職先を伝えてしまうと、現在の会社の人はあまり良い思いはしないでしょう。

そのため、聞かれたら「転職後、落ち着いたらまた連絡します」と伝えておくのが良いでしょう。

⑦退職当日・退職

退職日までに、社会保険や雇用保険など、公的な保険関連の手続きや、税金関連などを確認しておきます。

>退職後に必要な公的機関への手続き

そして返却物は、忘れずにチェックしておきます。

企業内秘密のものを返さずに持って帰ってしまうと、後で大事故になりかねません。

特に、メディア等情報媒体の持ち出し、顧客リスト、ファイルのコピー、資料は要注意です。

私物と企業備品が混同しないようにしましょう。

>会社に返却するもの・受け取るもの

また、転職後も仕事で顔を合わすかもしれないので、社内への最終的な挨拶は丁寧に行います。

必要であれば、事前にメール作成や手紙を準備しておきます。

最後の最後で不愛想な態度を取ってしまうと、これまでやってきたことが全て水の泡です。

最後まで丁寧に対応するのが、円満退社へと繋がります。

まとめ ー予期せぬ出来事に対応するためにー

冒頭でもお伝えしましたが、円満退社は転職活動の中で最も難しいと言われています。

転職先、現職の社長、人事部、直属の上司、先輩、同僚、部下や後輩、取引先など、仕事で関わるすべての人に対して丁寧な対応が求められるからです。

なので、円満退社は面接の何倍も気を遣うので疲れます。

いくら事前にノウハウや対策をチェックしていても、予期せぬ出来事が起こるのが退職です。

そういった場合に対応するために、すぐに相談できる相手と関係性を築いておくべきです。

一番良いのが転職のプロであるエージェントでしょう。

エージェントは、これまで数多くの転職者を円満退社へと導いてきました。

色々なシーンで対応してきたので、退職関連で起こる疑問や不安、トラブル等にも的確なアドバイスをしてくれます。

私も最初の転職は分からないことだらけだったので、エージェントから助言をいただくことで円満退社を実現できました。

なので、信頼できるプロに、すぐ相談できる環境をつくっておくべきだと思います。

退職して関係性が無くなるわけではなく、あくまであなたのキャリアの通過点に過ぎないはずです。

丁寧な退職が後々良いビジネスにつながるかもしれません。